Apesar de ter crescido lendo, admirando e amando escritores anglo-saxões ou americanos como Sinclair Lewis, Theodore Dreiser, Phillip Roth, Saul Bellow, Graham Greene( ingaterra) e os jornalistas americanos Pete Hamill e Jimmy Breslin, ela, uma nigeriano-americana, é minha escritora favorita hoje.

Ela escreve tão bem (ou melhor) quanto os ícones acima e fala inglês melhor do que a maioria dos falantes nativos (incluindo eu mesmo).

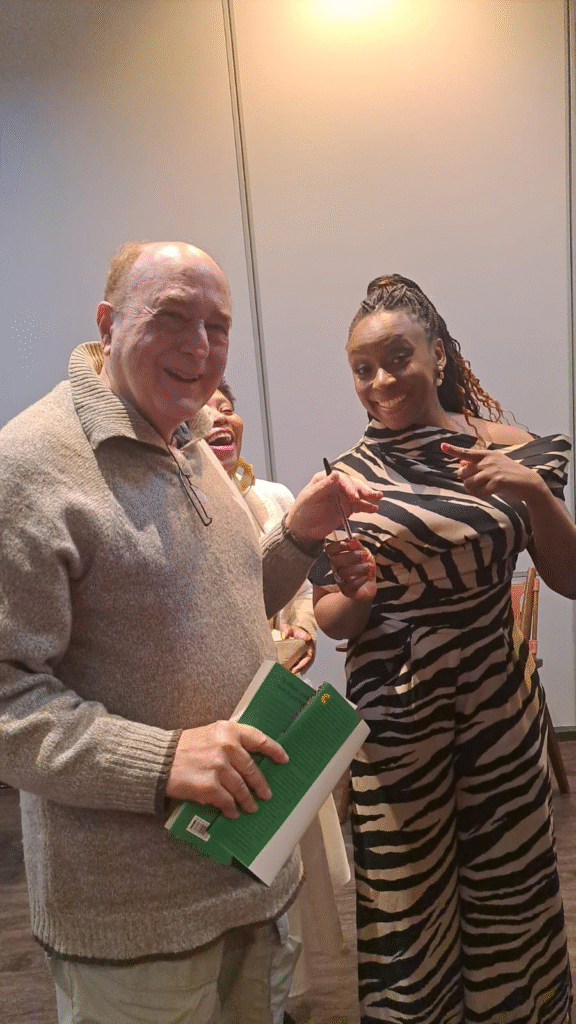

E, como outro excelente escritor (cujo pai era alfaiate), Gay Talese, ela dá atenção especial à forma como se veste com elegância, usando trajes africanos únicos.

Na verdade, nas três vezes em que a encontrei no último fim de semana aqui no Rio de Janeiro, durante a Bienal do Livro e o evento “Light in Education” (LED), ela estava vestida com três trajes africanos únicos, que realçavam sua beleza de princesa nigeriana.

Ela é conhecida pelo nome abreviado de Adichie, mas seu nome completo é Chimamanda Ngozi Adichie, 47 anos, e é descrita como uma superestrela da literatura atual.

Outros a comparam à cantora, compositora e atriz americana Beyoncé, e seu discurso “Todos nós devemos ser feministas” aparece no videoclipe musical de Beyoncé chamado Flawless.

Adichie abriu novos mundos para mim, ou um mundo que eu havia esquecido desde que morei e trabalhei há mais de cinquenta anos na África do Sul. Seus romances lançaram luz sobre a África e os africanos que eu não conhecia: os ricos, da classe alta, bem-educados, que moraram e estudaram nos EUA e no Reino Unido.

Até agora, li dois de seus romances extremamente bem escritos, “Half of Yellow Sun” (2006), “uma história assombrosa de amor e guerra” que retrata a guerra de Biafra na Nigéria do ponto de vista de Ugwu,do tribo Igbo (um segmento da população nigeriana), e seu atual “Dream Count” (traduzido localmente para o português pela editora Companhia das Letras): as histórias de amor de quatro africanas (três nigerianas) e uma guineense que residem nos EUA ou viajam entre a Nigéria e os EUA.

Como a autora enfatizou durante seu fim de semana no Rio de Janeiro, essas histórias (incluindo uma baseada em uma camareira guineense que foi estuprada por um swmi- diplomata francês, diretor do Fundo Monetária Interbacional, em Nova York) podem ter africanos como protagonistas, mas são sobre mulheres de qualquer cor, raça ou credo.

Aproximando-me da minha autora favorita, perguntei-lhe na Feira do Livro da Bienal do Rio se, à luz da repressão aos imigrantes pela implacável polícia do ICE do presidente Trump, ela teria modificado “Dream Count”.

Adichie negou que mudaria uma linha sequer.

Mas, em outros comentários durante sua visita aqui, Adichie criticou as repressões de Trump II e as autoridades, “lembrando-me da maneira como muitos ditadores africanos agiram”.

Em uma entrevista anterior à BBC, a autora, que mora e leciona em Maryland quando não está viajando para a Nigéria para ministrar workshops de escrita, observou que os EUA e a Nigéria têm muitas semelhanças.

“A Nigéria tem pessoas maravilhosas, mas governos horríveis”, disse ela à multidão reunida para encontrá-la na Bienal e no LeD.

Sem entrar em mais detalhes sobre as declarações de Adichie, incluindo “escrever não é minha profissão, mas minha vocação… Comecei estudando medicina (como Somerset Maugham), mas desisti depois de 18 meses para estudar outras coisas nos EUA”, este observador ficou impressionado com a homenagem que ela recebeu dos afro-brasileiros locais, que dançaram e cantaram em sua honra como se ela fosse uma Cleópatra africana.

“Fiquei chocada quando descobri o quanto do Brasil é de herança africana (56,1% ou 20,7 milhões)”, observou Adichie, e “me sinto em casa no Brasil”.

Esperamos que Adichie continue escrevendo romances perspicazes, lançando uma nova luz sobre culturas e povos sobre os quais sabemos pouco.

Mas tornar-se uma superestrela nos EUA muitas vezes arruína grandes talentos, pois eles ficam tão ocupados desfrutando da fama e da fortuna que têm menos tempo para se dedicar à sua arte.

Espero que esse não seja o caso da minha autora favorita escritora, Adichie